Storie di gente che non ha storia/

Quanti fra i nostri giovani sanno che cosa faceva al garzulèr (cardatore della fibra della canapa)? O al pilarén (colui che nel brillatoio mondava il riso o altro cereale), o al sulfanèr (il cenciaiolo)? O conosce l’origine dei soprannomi che, fino agli anni Cinquanta, accompagnavano quasi sempre il nome proprio? Dietro la parola c’è l’uomo, l’oggetto del suo mestiere, della sua professione; c’è la situazione sociale, politica: attraverso la storia delle parole si può risalire alla storia della gente che le usava.

Fedora, da una conversazione al teatro Consorziale, 10 maggio 1996, “Dialetto e dialetti a Budrio. Tradizioni, memorie, canti”.

In una intervista a una radio locale in cui le chiedevano da dove nascevano le sue ricerche e come sceglieva gli ambiti di indagine, Fedora rispose che per ogni ricerca all’origine c’è sempre, oltre alla curiosità, il desiderio di conoscenza, sorretto da un rigoroso metodo scientifico.

E sottolineava che nei suoi lavori su Budrio le interessava non solo studiare e far conoscere le opere degli uomini illustri, ma soprattutto ricostruire la vita quotidiana della società budriese, facendo emergere anche “le storie di gente che non ha storia, di donne e uomini che non hanno una storia ‘ufficiale’, ma che nella realtà hanno contribuito a fare la storia del nostro paese”. Per fare questo, però, accanto ai documenti d’archivio, era necessario ricorrere anche alle fonti orali, “testimonianze ‘dal vivo’, interrogando, cioè, i concittadini, registrando e vagliando poi in un confronto critico le loro varie versioni”. E’ questo il metodo usato per un libro che le era molto caro: Immagine di un paese nei suoi antichi soprannomi – Budrio 1750-1950 – Storie di gente che non ha storia (1980 e 1999).

L’origine della ricerca era stata casuale, nata mentre consultava antichi documenti d’archivio dove ritrovava indicato sempre, vicino ai nomi dei Budriesi su cui studiava, anche il soprannome. Questo l’aveva stimolata ad approfondire “le implicazioni storiche, sociali, culturali e di costume che avvertiva in tali nomignoli”: ne era nata così una nuova ricerca. Il lavoro fu lungo, ma pieno di soddisfazioni, anche per il rapporto umano, fortissimo, con i concittadini, che parteciparono con entusiasmo alla sua indagine, condividendo i loro ricordi, tanto che Fedora definì il libro “un’opera collettiva”. Alla fine aveva raccolto un materiale ampio, fra registrazioni, appunti, foglietti inviatile, e, ovviamente, documenti: tutto sottoposto a un’analisi scrupolosa, all’esame critico delle fonti, ai confronti fra le varie versioni orali, fino alla classificazione e divisione in diverse categorie di ben 300 soprannomi, tutti, tranne cinque, in dialetto budriese, la lingua madre delle classi popolari. Tasselli anch’essi di quell’operazione storica più ampia che Fedora stava da anni compiendo. Alcuni si riferivano al mestiere esercitato, come Canéla (Cannella), attribuito a Clemente Bondi, proprietario prima di un’osteria, poi di una fornitissima cantina. La cannella era infatti il piccolo tubo di legno che serviva a estrarre il vino dalla botte. Altri si trasmettevano di padre in figlio come Spiriòn, tramandato da un avo Spiridione, a figli e nipoti, fino allo Spiriòn più noto, Mario Sgargi (1926-1988), spazzino comunale e artista autodidatta, le cui sculture in ferro ornano ancora il paese. Mentre Bagnulàtt derivava dal cognome, in dialetto, di Federico Bagnoli (1832-1912), musicista, cantante e attore, membro del “Gruppo ocarinistico” budriese ed esperto burattinaio. Pippo Bacsi, soprannome di Filippo Bondi, nasceva invece dalla sua attività di mercante di cavalli, che lo portò a soggiornare a lungo in Ungheria, in cui “bacsi” significa zio.

Consultando documenti antichi negli archivi, mi ero imbattuta in soprannomi, annotati come parte integrante del nome proprio, per esempio, un Pietro Mignani, detto “Pass”, pesce, che chiedeva nel 1742 l’incarico di “custode delle Porte del Castello di Budrio”; o come un Trebbi, detto “Barcaròl”, barcaiolo, a cui era stato rilasciato un permesso nel 1829 dalla Magistratura bolognese; o il tristemente famoso Pietro Zarri, brigante della banda del Baschieri ai tempi dell’Insorgenza, nel periodo napoleonico (1809-1810), di cui i documenti della questura annotano il nomignolo di Baciulla, sciocco. […] I soprannomi, insieme agli aneddoti che li accompagnano, mi hanno permesso di recuperare e mostrare aspetti ambientali e sociali, da tempo scomparsi, del vivere quotidiano del nostro paese: sono “microstorie” e come tali vanno studiati. Come, ad esempio, l’appellativo Mezachèran, Mezzacarne, dato ad una ingegnosa donna che raccoglieva nelle macellerie la carne di scarto, i cascami, e la rivendeva a bassissimo prezzo, accontentando molti che altrimenti la carne non l’avrebbero potuta comprare, e guadagnando qualcosa per sé. O Braghén, Pantaloncini, attribuito a un giovanotto al quale, per la sua troppo veloce crescita, i pantaloni erano divenuti cortissimi, e non c’erano soldi in casa per farne un altro paio. La nostra gente affrontava le amarezze della povertà con pazienza e talvolta con umorismo; sapeva sorridere dei propri guai e andare avanti con fiducia, come quel bracciante detto Maipòra, Maipaura, due brevi parole con le quali incoraggiava se stesso e gli altri.

Fedora Servetti Donati, Immagine di un paese nei suoi antichi soprannomi – Budrio 1750-1950 – Storie di gente che non ha storia (1980 e 1999, Budrio, tip. Montanari).

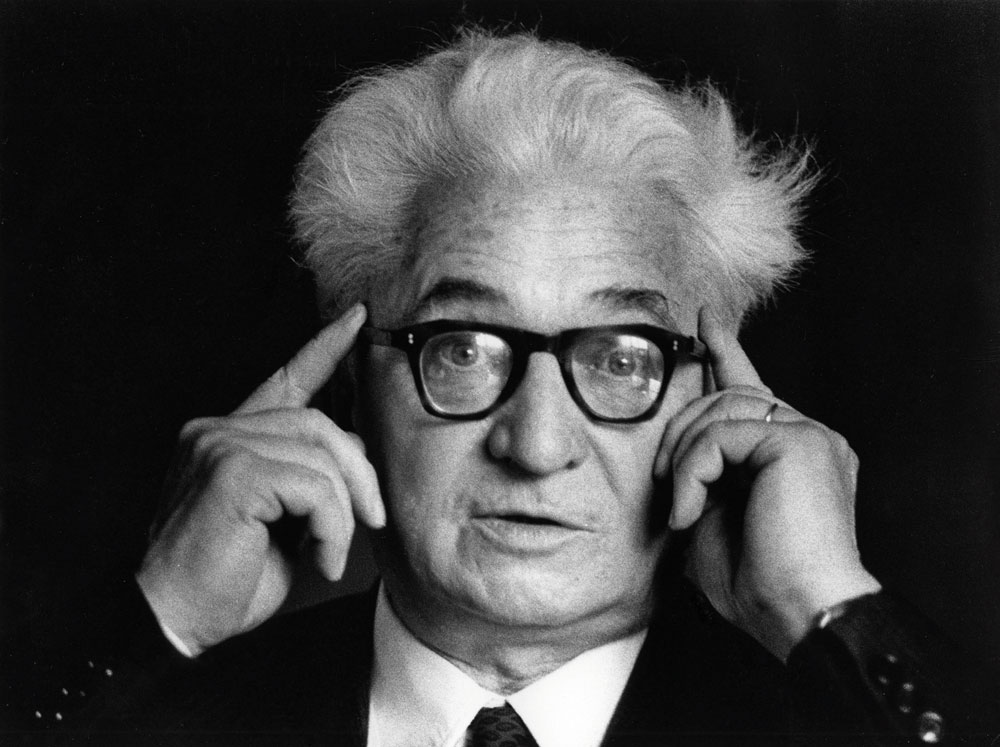

Al Cavaliròn, Francesco Codicè (1849-1931) in una caricatura di Augusto Majani, 1904. Era così soprannominato perché era stato il primo Cavaliere della Corona d'Italia a Budrio e per l' imponente statura. Fu più volte sindaco. Si divertiva a scrivere poesie umoristiche. (Proprietà fam. Romano Codicè).

I soprannomi ci raccontano anche la storia di mestieri scomparsi o completamente mutati, come quello di Alfredo Bettini (1883-1972), chiamato Menini per la particolare agilità e capacità di camminare sui tetti, arrampicandosi durante il suo lavoro di “docciaro”(aggiustatore di grondaie) sui più alti culmini, con la leggerezza di un gatto: mnén, in italo-budriese mnino (gattino) da cui Menini. Con lui è scomparsa una simpatica figura d’artigiano, che lavorò dai tredici anni fino al termine della sua vita nella bottega già del padre e del nonno, esercitando i mestieri di lattoniere, lanternaio, stagnino e docciaro. Oppure La Brustulina, Augusta Azzaroni Lodi (1867-1955), veniva così soprannominata per un’attività che le permetteva di dare un aiuto alla famiglia: vendeva brustolén, brustolini, semi di zucca salati e abbrustoliti che lei stessa preparava, scegliendo dai contadini le zucche più adatte. Sempre col fazzoletto in testa, la domenica sostava con la sua paniera colma di sacchettini sotto il portico della chiesa di San Lorenzo e, in anni più tardi, all’ingresso del cinema Filopanti o del Campo sportivo.

Fedora Servetti Donati, Immagine di un paese nei suoi antichi soprannomi – Budrio 1750-1950 – Storie di gente che non ha storia (1980 e 1999, Budrio, tip. Montanari).

Fedora Servetti Donati studiava Budrio, le tradizioni, la storia di donne e uomini, utilizzando una “metodologia partecipativa”: le sue fonti venivano anche dalla comunità, a cui chiedeva memorie, fotografie, soprannomi e usanze. Questo, oltre ad arricchire il suo lavoro, induceva le persone ad appassionarsi al proprio territorio e alle proprie storie, e a sentire di avere contribuito al lavoro dello storico. Oggi tale pratica si chiama “public history”, strumento indispensabile per collegare le persone ai luoghi dove vivono e studiare forme di partecipazione attiva.

Le donne spesso ereditavano il soprannome dal padre o dal marito, come la Filònna, Luigia Regazzi, moglie di Pasquale Broccoli (1821-1885), detto filòn, spilungone, per la sua altezza, nomignolo trasmesso anche ai figli. Oppure venivano indicate con un soprannome legato al loro mestiere, come la Sartina (di cui non si è rintracciato il cognome) che, all’inizio del Novecento, aveva una piccola bottega in via Bissolati, dove vendeva bottoni, elastici, biancheria, ma soprattutto abiti usati, raccolti nelle case abbienti del paese e da lei aggiustati.

C’erano poi i soprannomi derivati dal luogo di provenienza, come Barisèla, dato ai Grimaldi venuti a Budrio a fine Ottocento. E si potrebbe continuare…

Da questa ricerca ne sono nate altre, ad essa strettamente collegate, come Mò dât ban a Zèga! Detti particolari nel dialetto di Budrio fra Ottocento e Novecento (1998), o Dialetto e dialetti a Budrio, tradizioni, memorie, canti (1996), dove Fedora approfondisce, col solito rigore storico, un altro tema a lei caro: il dialetto, “patrimonio di cultura, non solo linguistica, prezioso scrigno delle nostre tradizioni… Studiare il dialetto, farne conoscere le tradizioni non è gretto provincialismo: è rispetto della nostra cultura e della nostra storia.

Canèla, Clemente Bondi, esperto di vini, nell'esercizio delle sue funzioni, 1927. (Proprietà Alberto Cocchi).

Molti dei tipi che qui appaiono ebbero rapporti frequenti con l'osteria, sia come proprietari, sia come frequentatori. L'osteria infatti non era solo luogo di evasione, dove il vino alleviava il peso del vivere, ma anche d'incontro, di scambio di idee. All'inizio del '900, le osterie a Budrio erano 19 in centro e 2 in periferia. Fedora Servetti Donati, Immagine di un paese nei suoi antichi soprannomi - Budrio 1750-1950 - Storie di gente che non ha storia.

Budrio, primo Novecento, Ufficio di Igiene del Comune: la squadra del "Servizio Disinfestazioni". Da sinistra, in alto: i fratelli Barisèla, Guido e Costantino Grimaldi; in mezzo a loro Gaitanén (Gaetano) Foresti, calzolaio, pompiere e suonatore di cornetta; con in mano la pompa Federico Grandini, detto Giaròn, Ghiaione, nome ereditato dal nonno, giocatore di bocce, che tirava con gran spinta, come fosse un giaròn, un sasso. In basso, da sinistra: la Guèrdia sacca (la Guardia secca), cognome non identificato; Alberto Fabbri e l'Ufficiale sanitario dott. Alfredo Rossi. Chiude la fila La Guèrdia grasa (la Guardia grassa), cognome non identificato.

Budrio, inizi '900. Il Corpo dei pompieri budriesi. In piedi, da sinistra: Al Bigatèn (piccolo baco) Umberto Gamberini, così detto per una scorpacciata di mele col baco, fatta nell'infanzia; Miclòn, Michele Martelli; Oreste Del Buono (figlio di Luvigiula, Luigi); Ghedini Gabarièl, Ferdinando Federici, la cui famiglia a Budrio era conosciuta come Gabarièl (da un trisavolo Gabriele). Nel suo soprannome si aggiunse anche Ghedini, il cognome di un campione sportivo che il nostro sconfisse nella corsa. Segue Massimo Maccagnani, detto Simèn (Massimino) e Federico Cattoli. Seduti, Tanen, Gaetano Gaiani, il comandante Gelati e il vice Arturo Bovoli.

Budrio, primo '900. Famiglie di artigiani budriesi, parenti fra loro, tutti abitanti in via Viazza. Si notano gli Ariòn, i Biavati: in seconda fila Alfonso con i figli; in prima fila mogli e nuore; al centro la nonna Luigia Badiali. Il soprannome Ariòn è un'abbreviazione di Ilarione, antico avo la cui nascita è documentata nell'Archivio della chiesa di San Lorenzo il giorno 1° novembre 1789.

Fedora era solita ripetere che non c’è mai fine alla ricerca, perché ognuna fa nascere nuovi interessi e ne genera altre. Per questo si ritrovava nelle parole dello storico Fernand Braudel:

“Gli archivi, che cosa straordinaria: cerchi informazioni e notizie sulle navi, e trovi rapporti sulle proprietà fondiarie; ti occupi dei contadini e saltano fuori le storie dei mercanti e dei signori. Uno spettacolo sempre a sorpresa: così, a forza di sbagli e divagazioni, finisci per avere una sorta di vista d’insieme. D’altronde, se non si è capaci di sognare davanti a un documento, non è possibile fare lo storico”.

Fernand Braudel, Una lezioni di storia, Einaudi, 1988

Sezione in costruzione.